<学会・イベント訪問記>

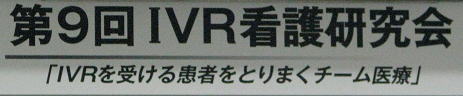

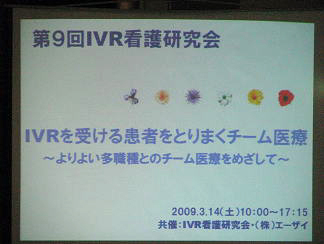

| 第9回IVR看護研究会 | ||||||||||||||||||||||||

| 訪問日 2009年3月14、15日 | ||||||||||||||||||||||||

|

【はじめに】

|

||||||||||||||||||||||||

| まだまだなじみの薄いIVR、海外ではIRと略されるこの分野、実はここ数年の医療技術の進歩に伴い急速に発展してきている。IVRが何なのかは、詳しくは下記のサイトに譲るが簡単に言ってしまうと「放射線とカテーテルを使って診断もしくは治療を行う」ことを言う。カテーテルというと以前は、検査の意味合いが強かったが、今では外科的には不可能だった治療も可能となくてはならない医療となった。傷も針の穴が残る程度で患者さんにとってはまさに夢の治療と言っていいだろう。しかし、実際には、そう簡単ではない。確かに多くは局所麻酔で実施可能であり、侵襲も少ないように見える。しかし、体の中では、「すごい」ことが施されている。そう、決して低侵襲ではないのだ。そこで、我々看護師は、このIVRという分野で何ができるのか?その研究会を取材してまいりました。 | ||||||||||||||||||||||||

|

【関連サイト】

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

(第19回IVR看護研究会 前日セミナー)

(第19回IVR看護研究会 前日セミナー)頸動脈狭窄病変に対するステント留置(CAS) 東京医科大学病院 脳神経外科 橋本 孝朗氏 内頸動脈閉塞による脳梗塞の予防として外科的な手術が現在まで行われてきたが、カテーテルによる治療が保険診療として可能になった。その治療方法の実際や注意点、外科手術とカテーテル手術のそれぞれの特徴や欠点を動画やイラストを使用してわかりやすく解説。術中のへパリンの量など具体的な手術手技の流れの紹介や過還流症候群の早期発見など看護師の観察のポイントなども話された。また、動脈硬化病変は全身病であり、頸動脈だけの病変ではないということを強調されていた。 |

||||||||||||||||||||||||

(第19回IVR看護研究会 前日セミナー)

(第19回IVR看護研究会 前日セミナー)「CASの看護」 東京医科大学病院 放射線診断部 IVR学会認定 IVR看護師 野口 純子氏 CASに関わる看護師の立場から、血管造影と治療の相違点や準備、入室、治療そして退室までの流れを紹介。IVR看護の基本として安全そして安楽を提供することが最も重要であると強調されていた。今回は、IVR看護師のためのセミナーであったが、カテーテル室の中に入ってしまうと病棟の看護師は、中で何をしているのかが分からなくなる。しかし、野口氏の講義を聞くと全体の流れや注意点などの細かな紹介があったため、ぜひ病棟の看護師にも聞いていただきたい内容であったと感じる。 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 前日セミナーは、内頸動脈に対するステント留置のみの勉強会だったが、遠方からの参加者もおりせっかくの機会と多くの質問があった。2008年4月に保険収載されたばかりの新しい治療であるため、多くの施設が同じ疑問で悩んでいるということだろう。現場の悩みは現場にいるものが一番よく知っているわけだが、研究会スタッフの素晴らしい企画力により、全国のIVR看護師が求めているセミナーが提供されていた。今後もIVRという分野は、より細かく複雑になっていくことは想像するに難しくない。そんな現場を助けられるよう、今後も継続していってほしいですね。 | ||||||||||||||||||||||||

|

【スタッフの方にお話を伺いました】

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 第9回IVR看護研究会の代表世話人である杏林大学医学部付属病院の保山悦子氏の「普遍的なテーマではあるがチーム医療が当たり前となりこの言葉がなくなるよう、皆で頑張っていきたい」とのあいさつで始まった。100名を超える参加者があり熱心に耳を傾けた。 | ||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

【示説演題】

|

||||||||||||||||||||||||

|

1.「血管造影室での検査時手洗い法のベストプラクティス」 -ICTとの連携による移行導入- 八戸赤十字病院 小西 紀江氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

2.「放射線看護記録システム導入への取り組みと今後の課題」 -チーム医療を目指したシステムづくりにむけて- 獨協医科大学病院 滝田 久己子氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

3.「MRCP用消化管陰性造影剤の服用感と便性状に関する前向き比較検討」 東京女子医科大学東医療センター 平林 望氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

4.「造影剤静脈注射専任看護師導入への取り組み」 -ワーキンググループの活動に焦点をあてて- 杏林大学医学部付属病院 池本 久美氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

【口演演題】

|

||||||||||||||||||||||||

|

1.「IVRを受ける患者の看護援助を深める取り組み」 -術前・術後訪問、勉強会を試みて- 東京女子医科大学病院 丹呉 恵理氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

2.「心臓カテーテル検査室患者入れ替えにおける時間調査」 -能率的な心臓カテーテル検査室の運用をめざして- 川崎市立多摩病院 古畑 千奈己氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

3.「血管造影室でのアロマテラピー」 -ラベンダーを用いたリラクゼーション効果の検証- 埼玉社会保険病院 佐山 たき子氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

4.「造影CT検査前の水分摂取による影響」 兵庫県立がんセンター 西海 嘉能氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

5.「CT・MRI検査時の副作用及びトラブル統計」 -共通認識によるチーム体制の強化- 八戸赤十字病院 小西 紀江氏

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| 示説演題、口演演題ともに実際の現場での疑問や問題点の解決といった興味の持てる発表が多く、質問もしやすかったせいか多くの質疑応答がなされました。年々増加するカテーテルの検査に加え、比較的時間のかかる治療も入り、対応できる患者さんの数にどうしても限界がある。そういった点のシステムやマネジメント、放射線科ならではの造影剤に対する研究、そして多職種が関わる中でのチーム医療をどう考えるかといったそれぞれの立場からのワークショップがありました。苦労はあると思いますが、こうして意見を出し合うことで改善できるものもあるはずである。三位一体(医師、放射線技師、看護師)と言わず、患者さんを含めすべての職種がそれぞれの立場を理解し、システマチックに機能するカテーテル室の創造は、近い将来、必ず実現できるに違いない。 | ||||||||||||||||||||||||

|

【編集後記】

IVR看護の特異性は、手術室看護に似ているだろう。診断と治療、滅菌野、患者さんとの限られた関わり、安全の確保、物品の確実な準備、血液の暴露など多くの共通点がある。そこには不安を持つ患者さんがおり、看護師の存在価値は小さくない。そのため、病棟や外来とは違ったスキルが要求される。ただ、手術室と違って大きく違う点は、「多くの患者さんが意識下」であることと、治療の範囲がすべて「画像上」であるという点だ。私は、手術室とカテーテル室の勤務経験があるがIVRの発展ぶりには目を見張る。そして、看護師の業務の範囲が途方もなく拡大していることに気付かされた。本研究会に参加した多くの看護師たちは、日常の疑問を発表し、質問し少しでも自分たちの患者さんにフィードバックしようと必死であった。IVRは、今後さらに、範囲は広く、道具は精巧になっていく。もし、カテーテル室勤務になることがあれば本研究会に足を運んでもらい「よくわからない」と言わず、知る努力をしてほしい。そして、その学習の場がここにあるということを知ってほしいと感じました。まだまだ発展途上のこの新しい分野を開拓していこうとする多くのスタッフに勇気をもらいました。

あおやぎ

|

||||||||||||||||||||||||